Вам нужно очень постараться собраться с духом, Роми

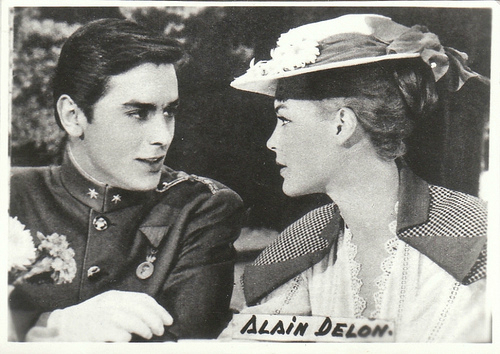

из книгРоми радостно хватается за предложение снова сниматься в Вене и в Париже: в "Кристине" по пьесе Артура Шницлера "Игра в любовь". Юный двадцатитрехлетний Ален Делон является ее партнером. Вспыхивает страстое чувство, Роми покидает отчий дом и решает в будущем жить в Париже.

"Я была глубоко шокирована: значит, я снова должна была играть миленькую венскую девушку, и у меня даже не было шанса создать нечто лучшее, чем моя мать, хотя это было бы и тяжело: она была чудесной Кристиной!

Потом мы полетели в Париж.

Я ненавидела эти встречи в аэропорту. Дверь открывается, стоишь на эскалаторе, мама сзади и шепчет на ухо: "Сейчас нужно улыбаться, улыбайся..."

Так было и на этот раз. Улыбки. Вспышки. Пристальные взгляды.

Внизу у эскалатора стоял слишком красивый, слишком хорошо причесанный, слишком молодой парень, одетый полностью, как джентельмен, с запонками и воротничком и в чересчур модном костюме: Ален Делон.

Букет красных роз в его руке тоже был слишком красным.

Вечером мы встретились в "Лидо" и танцевали для фотографов. Он выучил предложение "Ишь либе дишь" и находил, очевидно, ужасно смешным все время повторять его мне.

Мы не нравились друг другу.

В это время проходил кинобал в Брюсселе.

Вместе с Аленом я ехала в поезде из Парижа в Брюссель. И впервые мы не ссорились. Мы флиртовали.

Когда я в Брюсселе вышла из поезда, моя мать только коротко и изучающе на меня взглянула: "О да, тебя зацепило".

"Ты всегда найдешь, к чему придраться", - дерзко сказала я.

Ален сидел на балу за французским столом, я за немецким с моими родителями.; Ален пригласил меня на танец. Во время танца он попросил меня пересесть за его стол. Но я чувствовала себя послушной дочерью, и он проводил меня обратно к столу.

Я выпила глоток шампанского и начала размышлять. Внезапно я поняла, что опека должна закончиться. Что-то во мне бунтовало.

Я встала и сказала: "Я пойду за стол Алена, я хочу сидеть там".

Если бы я открыла над столом огнетушитель, реакция и то была бы не хуже: возмущение на всю катушку.

"Невозможно, чтобы ты это сделала. Ты должна сидеть здесь. Ты не можешь пересесть за стол к мужчине. Что подумают люди".

В тот вечер я дала себя уговорить.

На следующий день я должна была лететь в Кёльн, домой, отдыхать там до следующего фильма, вести нормальную буржуазную жизнь, гулять, давать автографы, читать сценарии...

Я не могла.

Я не полетела в Кёльн.

Я купила билет на самолет Вена-Париж. Приземлилась в Париже и позвонила Алену из Орли.

Только когда я повесила трубку на вилку, я осознала, что со мной произошло. Фильм закончился - только фильм. Я была свободна.

В Париже я узнала, что с ним было то же, что и со мной. Пока я в венском отеле "Захер" рыдала в объятиях матери, Ален изливал душу своему другу Жоржу Бёму. Рыдая, как и я.

Разлуки мы не выдержали. Нам надо было быть вместе - и мы были вместе.

Я переоценила свои силы.

Во мне сражались два мира.

Вот мир, из которого я присхожу: буржуазный в лучшем смысле, зажиточный, упорядоченный, мир, где все предусмотрено.

"Детка, - говорил мой отчим, которого я прозвала "дэдди", - даже если материал тебе не подходит, даже если принцессы тебе уже поперек горла, ты все же сыграешь Катю, ты не будешь такой ненормальной и не откажешься от пятидесяти тысяч семисот марок".

Но был и другой мир, мир, который я хотела завоевать: Париж, театр, авторские фильмы, великие режиссеры с фантастическими планами и молодые люди, которым сам черт был не брат. Мир, в котором ничего не было известно заранее - пугающий и пленительный одновременно.

И была любовь.

Каждый день меня забрасывали звонками. Моя мать, мой очим, даже мой брат Вольфи. Именно он, который всегда хорошо понимал мои проблемы, - казалось, и он сейчас ничего не понимает. Все они отговоривали меня от Алена, предупреждали, кормили меня неприятной информацией о нем.

Сейчас я понимаю дэдди. Его образ жизни был таким, что он не мог вести себя иначе. Девушка из хорошего дома, его падчерица, не могла с его открытого позволения жить с мужчиной.

Поэтому Ганс-Герберт Блацгейм решил заключить "помолвку". "Я уже проинформировал прессу. Ален приедет сюда".

Я до сих пор не могу понять, как дэдди удалось уговорить Алена.

Мама сказала: "О свадьбе сейчас не может идти речи. Дети должны сначала хорошо узнать друг друга".

Дети, между тем, уже хорошо знали друг друга. Особенно хорошо они знали пропасть, которая их разделяла. Между мной и Аленом лежал целый мир.

Мы не хотели об этом думать - по крайней мере, я.

Он был моим мужем, я его женой, не нужны нам были бумаги.

Я была занята: я выполняла контракты, которые заключила, фильмы "Катя, прекрасная лгунья" и "Ангел на земле".

И больше ничего не приходило.

Я выписалась из Германии, а во Франции еще не "прописалась".

Как актрисы меня больше не существовало. Я была только веселой спутницей восходящей мировой звезды Алена Делона.

Я была подавлена. Раздраженно реагировала на каждую новость об успехе, на каждое известие о новом прекрасном контракте, который получал Ален.

Когда Ален закончил натурные съемки на Искии, он полетел в Рим. Оттуда позвонил мне в качестве примирения: "Пожалуйста, приезжай в Рим. Ты должна познакомиться с Лукино (Висконти). Он для меня очень важен".

Никогда в жизни не забуду, как познакомилась с Лукино.

Он сидит в салоне в огромном кожаном кресле, смотрит на меня, будто хочет сказать: "Ага, вот малышка Алена, уж я ей покажу..."

Мы разговаривали о пьесе, которую Лукино собирался поставить: "Жаль, что она шлюха" Джона Форда.

Лукино испытывающе посмотрел на меня: "Как бы ты на это взглянула, Ромина, если бы тебе пришлось сыграть с Аленом в пьесе? Ты идеально подходишь для роли".

Я засмеялась. "Силы небесные, да я на сцене никогда в жизни не стояла. С ума вы сошли? Я не говорю на французском, не умею двигаться на сцене - это было бы творческим самоубийством".

Раз сто я сказала ему: ничего не получится. Висконти настаивал.

У меня дрожали колени от одной мысли, тем не менее, я приступила к работе.

У мадемуазель Гийо в Париже я брала уроки фонетики и дикции. Она начала с самого начала, будто я ни слова не знала по-французски. Занималась со мной днем и ночью.

И тогда моя мать узнала о "безумном плане". Она была вне себя.

"Ты губишь себя - я не могу этого допустить", - писала она. Я разгневанно отвечала, что сама себе хозяйка, опека закончилась, я буду губить себя где, когда и как пожелаю.

Между нами стояла не только пьеса, но и мужчина: Ален, который, единственный после Висконти, верил в меня. Он вложил в постановку собственные деньги.

В Париже ходили сплетни: конечно, она должна быть благодарна Алену. Иначе Висконти ни за что не взял бы на эту великолепную женскую роль маленькую глупенькую веночку.

Никогда не забуду день, когда впервые испытала невероятное чувство быть актрисой.

Внизу в портере огромного Театра де Пари 1350 пустых мест - только одно место в пятом ряду занято в эти первые недели 1961-го года. За режиссерским пультом Лукино Висконти, уже не друг, но холодный деловой наблюдатель. Ален не может мне помочь.

Никто не может, только Лукино. Ален человек кинематографа. Театр для него не так важен, как для меня.

Я чувствую себя обязанной традиции. Я думаю о моей бабке, великолепной, незабываемой придворной актрисе Розе Альбах-Ретти, которая в свои 85 лет гордо и с достоинством очаровывает свою публику. Она всегда хотела, чтобы я играла в театре. Всегда советовала мне это, но у меня было недостаточно мужества.

Висконти говорил мало, только иногда ронял: "Я тебя не слышу..."

Теперь я знаю, что что он меня слышал. Это было его тактикой. Он хотел измучить меня, добить - чтобы добраться до самого дна.

Заходило очень далеко. После длинного предложения, которое я должна была говорить на итальянском, он откинулся в своем кресле и захохотал. Висконти смеялся надо мной!

Это ужасное чувство неполноценности...

Я снова начинала сначала. Висконти молчал. В десятый, двадцатый раз слушал мой лепет.

В какой-то момент что-то перевернулось во мне. Я не могу сейчас четко определить в воспоминаниях это ощущение. Тяжесть пропала из моей головы, я набрала полные легкие воздуха, изменилась внешне и внутренне. В следующую секунду я больше не была Роми Шнайдер. Только Аннабеллой.

Лишь после премьеры Висконти признался мне: "Для тебя не было дублерши во втором составе. Я даже не думал об этом..."

В Париже сначала играют три дня перед приглашенной публикой - артисты, писатели, профессура. Потом открытая генеральная репетиция, и лишь потом премьера, le gala.

В восемь утра я проснулась - от безумного крика. Кричала я сама. Мое тело горит, думала я, изнутри, снаружи, везде!!!

И при этом мысль: ты не можешь заболеть. На кону самое дорогая премьера в истории Парижа.

В этот день, пока профессор Милле вырезал мне аппендицит, по радио и телевидению объявили об отмене премьеры.

В дни после операции я узнала Париж и моих друзей с новой стороны, которой я и не предполагала после катастрофы. Меня засыпали цветами, меня утешали, хотя, скорее, у меня была причина утешать других - моя болезнь стоила театру 120 000 марок.

Самое прекрасное воспоминание: Жан Кокто прислал мне в больницу свой рисунок.

Хотя я ясно просила не говорить мне, кто придет на премьеру, один коллега проболтался. Это свело меня с ума. Они все пришли: Ингрид Бергман, Анна Маньяни, Жан Моро, Жан Кокто, Курд Юргенс, самые знаменитые режиссеры Франции и много коллег.

В зале сидели также моя мать и мой брат Вольфи. Внутренне я была им очень признательна, что они не остались в этот день в стороне.

Мама волновалась еще сильнее, чем я. Она переживала премьеру так, будто это была ее собственная первая премьера. И ее, как нарочно, посадили рядом с внушающим ужас критиком Жаном-Жаком Готье, который весь вечер демонстративно скучал и заявлял, что хочет уйти в антракте.

Другие критики были гораздо позитивнее.

"Только Роми Шнайдер с ее необычным легким акцентом удалось заставить забыть о гротескных паузах".

"Она была самим развязным бесстыдством и в тоже время воплощением трогательной чистоты, юная, красивая, нежная".

Ингрид Бергман пришла ко мне в гримерку. "Вы были чудесной, - сказала она. - И я знаю, через что вам пришлось пройти".

Я смеялась и плакала одновременно. Вместе с моей матерью. Матери всегда должны плакать вместе с детьми.

Потом в гримерку пришел Ален - Ален, который никогда не находил с моей матерью общего языка. Он был весь мокрый после напряженной сцены поединка. И, как был, подбежал к моей матери и обнял ее. Гордо указал на меня рукой: "Сегодня она королева Парижа - моя королева!".

Я была счастлива, счастлива.

Это было одним из самых значительных событий в моей профессиональной жизни. Будто Господь Бог дал мне все, абсолютно все в один единственый вечер!

Я знаю о себе вот что: я честолюбива. В марте 1961 мое честолюбие артистки было полностью удовлетворено.

Приходили предложения. В том числе, из Германии. Я знаю, как много пошлостей писали обо мне из-за того, что я отклоняла эти предложения. Но продюсеры не хотели понять, что после серьезной роли на сцене я ни за что не хочу больше играть цветущих барышень.

Спустя неделю я получила телеграмму:

"Ты хочешь сыграть роль в моем фильме "Боккаччо"? Лукино".

Я подумала, что это ошибка секретарши. Ведь я знала, что Висконти ищет совсем другой типаж. Я не подходила.

Два дня спустя Лукино позвонил из Рима. Обиженный. Злой.

"Было бы очень любезно с твоей стороны отвечать, когда я посылаю тебе телеграмму, Ромина".

Конечно, я согласилась. Это был мой шанс открыть для себя новые границы и в кино.

В студии царила аутентичная атмосфера, как любил Лукино.

Он специально заказал из Флоренции бело-золотые античные двери, чтобы достойно обрамить свою "графиню".

И в этих рамках я представляла себя. В дорогих платьях или без них.

И он видел и снимал меня так, как до этого меня не видел и не снимал ни один другой режиссер.

Висконти один из тех гениальных и внушающих страх режиссеров, от которых коллеги предостерегают друг друга. Меня предостерегали от Висконти, от Фрица Кортнера, с которым я снимала "Лисистрату" на телевидении, от Анри-Жоржа Клузо, и, наконец, от Орсона Уэллса.

Тем не менее, я благодарна всем этим режиссерам. Они сделали из меня актрису не только по названию.

И потом начался самый ужасный год в моей жизни. С осени 1963 по осень 1964...

До съемок в Голливуде я провела пару недель в Монте-Карло с моим братом Вольфи, который изучал в Базеле медицину. Мы были счасливы вместе, потому что отлично понимали друг друга.

Только одна тень омрачала это время - Ален снимался в Мадриде, и я видела в газетах одну и ту же картинку: Ален в своем складном стуле с надписью "Ален Делон" и на коленях у него девушка в большой шляпе. Об обоих сплетничали в тексте. Флирт? Роман?

Когда я и Ален разговарили по телефону - а мы разговаривали ежедневно, как и прежде, - мы смеялись, и все забывалось. Однажды я ждала звонка из Мадрида, и тут он сам вошел в комнату и испугал меня. Он любил такие сюрпризы.

Это была наша предпоследняя встреча перед расставaнием, и я до сих пор не понимаю: он был таким, как всегда, вел себя, будто ничего не случилось.

Последняя встреча была в Риме. Ален посадил меня на самолет в Голливуд.

Мы снова созванивались каждый день. Ничего не изменилось, кроме одного: в газетах участились слухи. Речь шла о его помолвке с Натали Бартелеми - девушкой в шляпе.

Я верила только половине слухов. В конце концов, у меня был собственный опыт с газетной болтовней. Я знала, что многие новости высасывают из пальца.

Но и половины было слишком много. Я писала ироничные письма, которых не стоило писать. В одном стояло: "Надеюсь, я развлекаюсь в Америке не хуже, чем ты в Мадриде".

Потом приехал наш общий друг и киноагент Жорж Бём. Однажды утром до начала съемок я услышала, как Жорж разговаривает по телефону с Аленом из Парижа.

Внезапно он положил трубку.

Я разозлилась и прибежала в салон: "Жорж, почему вы не дали мне поговорить?". Он не сказал ни слова. Потом проговорил беспомощно: "Я отвезу вас в студию, Роми, вам срочно нужно ехать".

В машине он молчал.

Я спросила: "Почему вы не хотите говорить со мной? Вы это понимаете?" Он повернулся ко мне: "Вам нужно очень постараться собраться с духом, Роми".

Он выдавил это из себя. Наверное, он принимал это близко к сердцу. Он был нашим другом, искал вместе в нами деревенский дом под Парижем, где мы позже собирались жить с Аленом.

Я всегда знала, что наши отношения закончатся, но не думала, что таким неожиданным образом.

Весь день я была слепой и глухой от отчаяния, но продолжала играть комедию.

Вечером Жорж отдал мне письмо. Оно было длиной в двенадцать или пятнадцать страниц, некоторые строки немного расплывались.

Я не ответила на письмо.

Я признаю, что очень страдала. Не думаю, что должна этого стыдиться.

Каждая ссора между мной и Аленом бурно обсуждалась в прессе. Любой невинный флирт Алена сразу делал меня брошенной невестой.

Не каждый флирт был невинным. Я знаю это. Чем чаще мы разлучались из-за работы, тем опаснее становилась ситуация для нас обоих.

"Роми Шнайдер несчастна - исповедь артистки" - под таким заголовком сейчас пишут обо мне газеты всего мира. Из них я узнаю, что мечтаю о мужчине, с которым найду собственное Я. Вот что я якобы говорю на эту тему: "На самом деле мне тяжело быть расслабленной и естественной в обществе мужчины. Я всегда должна играть роль..."

Идиотские, псевдопсихологические бредни!

Статьи растут, как сорняки.

Эти лживые истории, кстати, являются причиной, почему я готова рассказать о произошедшем так, как я его вижу, т.е., как оно было.

После всей этой лжи...

Самое главное для меня сейчас работа, но все поменяется. Однажды мне захочется, чтобы у меня в жизни была не только профессия, я и так слишком самостоятельна - а это опасно для женщины".